佛山铝单板厂家联系电话(识别植物扫一扫)识图搜索在线 照片识别,

发布时间:2023-06-28 13:58:06 人气:23 来源:铝单板厂家

原标题:“物派”新识访日本著名艺术家李禹焕、菅木志雄

笔者采访李禹焕日本在六七十年代之交,出现了一个被称为“物派”的重要艺术现象当时,以1964年东京奥运会为标志的经济起飞使日本开始全面走向资本主义产业社会,另一方面,由大阪万国博览会引发的自我反省、批判现实的思潮在文化界引起强烈反响。

对大生产、高消费的重新认识导致对近百年来日本现代艺术的发生、发展进行全面反思,对追随西方的所谓“前卫美术提出质疑一位名叫高松次郎的艺术家是这一思潮的领头人,他从60年代中期开始研究关于视觉的认知问题,提出了关于现代社会存在视觉经验与客观真实偏离的哲学思考,开日本现代美术理论和实践的重大转变之先河,并对一大批年轻艺术家产生了广泛的影响,他也由此被称为物派的前夜。

很难说"物派”是一个组织或是一场运动,事实上,只是几位思路、手法相近的艺术家经常聚在一起交流、办展,而无形中产生的一个松散的小团体,主要有李禹焕、关根神夫、菅木志雄、吉田克朗、小清水渐、成田克彦等人在1968年神户的第一届现代雕刻展上,关根神夫展出的作品《位相——大地》是在地上挖了一个两米多见方的圆坑,并将挖出的土方堆筑成一个和坑相对应的圆柱体,作品意在启示人们重新认识物体和空间概念,他也由此成为“物派”的先导人物。

定居日本的韩国裔艺术家李禹焕认为这件作品与他所提倡的艺术观相吻合,因此他发表了许多评论文章,通过褒扬关根神夫的作品,逐步形成了自己的理论体系,从而推动了“物派"的形成和发展

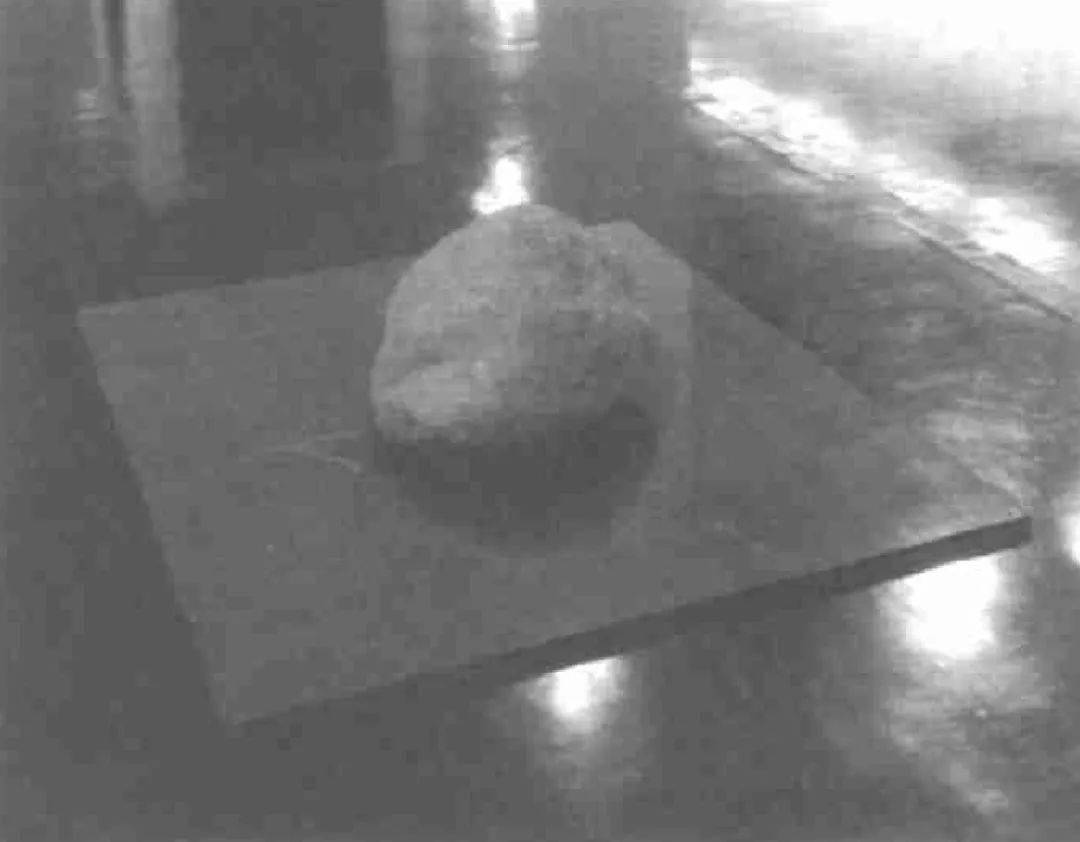

关系 1982年 李禹焕“物派”的作品风格以大量使用未经加工的木、石、土等自然材料为主要特征,尽可能避免人为加工的痕迹,并在注重物体之间关系的同时,将空间也作为作品因素之一来考虑,通过将表现内容降至最低限的手法,来揭示自然世界的存在方式,从而引导人们重新认识世界的“真实性”,以此表现东方式的、乃至日本式的感知方式和存在论。

尽管“物派”从形成到高潮只持续了不到两年时间,但对日本现代美术产生的冲击却是巨大的除了当时就在全国范围内引发了一场对物体、物质重新认识的热潮,30余年来,日本现代美术理论界对“物派的评价众说纷纭,褒贬不一。

国际上也对这一艺术现象给予了很大的关注,1995年,在纪念威尼斯双年展创立100周年而举办的“亚洲主义展”上,还特别邀请了“物派”艺术家现场制作、再现当年的作品 为了尽可能准确地表述“物派”的真正面貌,笔者最近先后采访了李禹焕和菅木志雄这两位物派主要艺术家,相信通过他们的谈话,可以使我们对“物派”有一个比较清晰的认识。

照应 1998年 李禹焕

周围律 1997年 菅木志雄李禹焕访谈录(时间:2001年2月日地点:东京银座东京画廊)李禹焕,1936年出生于韩国庆南山区一个儒教色彩浓厚的家庭,自幼就受到东方传统思想的熏陶在研习诗、书、画的同时,尤其对山水画的自然情趣和深远意境颜有体悟,他还深入研究过中国的老庄思想。

1956年他从汉城大学美术学院退学并移居日本,进入日本大学学习哲学,同时还学习了日本画李禹焕在经历现代日本社会激烈变革的同时,经过对东西方文化差异的比较和反思,提出了“寻求相遇”的著名理论,推崇艺术行为的个性化。

60年代末,他的艺术观指导与推动了“物派”的活动,对“物派”理论的形成起了决定性的作用由此,他成为“物派”群体的中心人物当时,他发表了大量的理论文章,对建立在近代主义之上的现代美术提出了批判其主要论点是,作为现代社会的美术,不能是无休止地往自然世界添加人为的主观制作物的工具,而应是引导人们感知世界真实面貌的媒介。

他主张从主客体分离、具有西方合理主义意味的思维方式中脱离出来,崇尚主客体不分的、重视自然存在的东方思想 在“物派”之后,李禹焕又回到平面抽象绘画上来,《从点开始》、《从线开始》等系列是他的主要创作轨迹,依然是围绕创作主体与外部世界的关系的命题。

但他更多的还是把精力放在对现代美术的理性思考上,他在创立非西方的现代美术样式和理论方面独树一帜,在国际上受到高度评价 潘:听说您刚从巴黎回来,请先谈谈欧洲的情况好吗? 李:我在欧洲看到很多中国的年轻艺术家很活跃,尤其是最近的威尼斯双年展上出现了许多中国人,这应该是一件好事情,但我今天首先想谈的问题是,欧美对亚洲当代美术的关心。

其实,他们真正感兴趣的并不是中国而是非洲早在20世纪初期,欧洲就把注意力投向了非洲以非洲文化为媒介,来表现欧洲的思想他们从充满未知因素的非洲雕塑等作品中寻找灵感,来创造20世纪的欧洲文化艺术现在是21世纪,情况还是一样的。

虽然今天的非洲早已不是当年的殖民地,但欧洲艺术在今天却开始走下坡,他们不得不寻求新的出路因此他们对相距遥远且陌生的中国年轻艺术家表现出极大的兴趣,同时他们也没有忘记非洲生命、自然和生死等新鲜的主题成为他们重建自己当代艺术的动力,因此中国和非洲成为了他们利用的对象。

所谓的现代主义对于他们来说已经没有意义,因为他们已经玩够了,没有兴趣了也正因为此,日本的艺术家受到青睐的机会就少得多,他们那一套“舶来”的现代主义的东西已经为欧洲所熟知另一方面,日本今天相当一部分的年轻艺术家沉溺在消费文化的波普主义泥潭之中,他们的所谓艺术只能视为孩子的游戏,谈不上任何意义的文化建树,只是寻求个人的开心而已。

尽管已经形成一股不小的潮流,但却是没有力量的,也不代表任何新的方向 潘:为什么欧洲自己没有力量建设自己的新艺术? 李:欧洲的现代主义已经走到了尽头,所有能够尝试的手法几乎都用过了,用中国的话说就是“山穷水尽疑无路”。

今天他们试图通过破坏已有的一切来探索创新的可能,而从自身内部又很难产生新的构想,因此,借助外部的力量不失为一条捷径从许多作品中也能看出这种破坏和企图重建的心态由此可见他们关心中国和非洲当代艺术的真正目的是为了发展他们自己。

这是一个很复杂的问题,希望中国的年轻艺术家们要有所注意我曾经和蔡国强谈过,蔡国强如今在世界上非常活跃,也非常有名,但我提醒他要注意这个问题道理其实很简单,不管是欧洲还是美国,他们都有自己的艺术发展历史,或称为脉络。

在目前阶段,他们需要借助外部的力量,可能会给你这样那样的荣誉,一旦他们形成了自己的东西,一旦他们开始整理自己的艺术史的时候,你就成了局外人了 韩国有一位搞录像的艺术家叫白男准,在纽约及世界各地很活跃,也得到西方艺术评论界的高度评价。

他就很清醒,他知道西方并不是在真正评价他因此中国的年轻艺术家们要学会有两重性,也就是要有两条路可走,包括我也是这样,因为我们既不是欧洲人也不是美国人我们当然要和他们一起搞当代艺术,这是时代发展的必然,但绝不能一味地迎合他们,让他们牵着鼻子走。

哪怕搞一些他们不懂、不喜欢的东西也不要紧,也就是要有属于自己的东西同时走两条路是很重要的,要给自己制造一些矛盾,太单纯了很危险,我认为是这样 潘:您常年往返于欧洲和亚洲之间,您对自己的艺术是如何定位的呢?

李:我既不可能成为一个西方艺术家,也不想做一个纯粹的东方艺术家尽管我在欧洲学到了很多东西,但我出生在亚洲,东方文化造就了我基本的思维方式因此我始终摇摆于这两者之间,我自己认为是一种比较好的状态 潘:您在日本生活了很长时间,您是如何理解日本文化的?

李:我曾经设计了三个公式,以中、日、韩三国的饮食特征为例,来比喻这三个国家的文化特征及其差异(他拿起笔写道) A+B-C A+b=A A+B=AB 第一个公式是中国中国料理使用各种各样的材料和调味品,制作出完全不同于原材料的新的东西,经常出乎人们的意料之外。

第二个公式是日本一种原材料在经过加工之后没有产生出新的东西,而是更强化和凸现了原材料的特征 第三个是韩国,原材料和调味品处于一种相互渗透的混合状态,即没有产生新东西,也没有强化什么特征这是我从料理中悟出的文化特征。

我最近刚出版了一本书,是由数十年来的短文汇集成的,主要是关于艺术的杂谈今天带来一本送给你 (他边说边拿出书来递给我,我看到书名是《余白的艺术》,封面设计用了他的近期作品《照应》)潘:我在2000年上海国际艺术双年展上看到了您这件题为《照应》的系列作品,请谈谈这件作品表达了您的什么观念? 。

李:这不是传统意义上的空白在一个画布上考虑作品时,要让所画的地方产生一种活力,或称之为互动,这是由画与不画之间的关系所产生的一般是将没有画的地方称为空白,但我不是这么考虑的,我的空白是由画的部分来建立一种整体关系并由此产生的更大的空间。

比如说敲钟这样一个行为,随着钟声的传播,由钟这一看得见的实体和看不见的声波组成的整体关系,就是我说的空白我的这个解释在欧美得到了广泛的理解我在八大山人的画里也看到了这种空白,尽管画得很少,但整个画面有一种很紧凑的关系。

潘:这两个笔触之间的关系,有什么特别的意义吗? 李:现代西方一直在否定绘画,比如说搞一些单色平涂或色块组合,或者用刀割破画布等等,这些都在表明绘画的结束而我则是考虑以此为起点,也就是说在绘画之后如何重新开始绘画。

我延续以前的思路“从点开始,这也是老庄的思想点的延长就成为线,点的集合可以产生万物保罗·纽曼、劳申柏等人做的是极少主义绘画,但绘画如何从极少主义重新开始,则是我在做的 潘:从文化的角度来看,您认为东西方当代艺术的最大差别是什么?

李:从表面上看,比如材料的选择和使用等等,我认为没有什么差别当然从深层次来分析,还是有差别的就如刚才说过的那样,西方面临的是要破坏现有的东西,也就是现代资本主义文化而对于我们来说,需要破坏的现代主义还不存在。

现代主义在亚洲的历史太短了,只是学习了一点而已尽管我们彼此的国家都有很长的历史,但和现代主义没有什么关系,更谈不上破坏与重建西方很明确地表明对自己的破坏与重建,而我们现在还没有这种可以破坏的东西虽然日本在战后发展很快,但现代主义还不至于形成包袱。

就像今天的日式料理,非常精致,令人赏心悦目,从某种意义上可以说是现代主义和日本传统文化的结合,真正的日式传统料理并不是这个样子的但这种程度的现代主义还不至于给人以沉重感从另一个角度来看,东方艺术比较含蓄,写实主义的历史远不如西方。

尽管中国的传统艺术中也有对表现对象的极至追求,但更多的还是对对象以外的东西的关心,比如时间、空间等等中国画无疑是很有魅力的,但不具备西方绘画那种强烈的表现力传统的日本画也是这样,在表现力上相对比较弱这可以说是整个东方文化的特征,西方人很难准确把握其中的要领,因为过于含蓄了。

这种含蓄的手法也同样表现在当代艺术上,没有强烈的个人意识,不具备西方艺术那种强烈的破坏与重建的特征我认为这是东西方当代艺术的最大差别之处 潘:如果以这种思路,如何解释当年的“物派”? 李:其实“物派”的主张是进一步的含蓄,而不是对物体本身的关心。

有人认为“物派”是强调对物体的重视,这是完全错误的“物派”的主张是将物体分解到时间、空间的大背景中去,根本不是要注意物体本身 潘:“物派”与日本传统文化中“物”的概念有什么联系吗? 李:这和“物派”没有关系。

日本文化中“物”的说法是指东西的制作,比如一些手工艺品等等而“物派”是使用自然的、没有经过人为加工的石、木、水等等,尽可能展示它们的原来面貌以这些东西为材料,目的是为了抵抗资本主义大工业生产造成的物质泛滥,并不是对物体有什么特别的关心。

将这些自然的东西和一些工业品放在一起,如玻璃、铁等等,同时还把空间也作为作品的因素这样就使作品的面貌更加含蓄,更加模糊比如一块石头,孤立地看它,很明白就是一块石头如果把它和其他石头一起放到一个特定的空间,再加上灯泡、电线等东西,就使“石头”概念变得模糊了,增加了许多不确定的因素。

也就是说不像西方艺术那样对作品有明确的界定,是对以个人为中心的、被称为“制作”概念的批判,也是对“制作文化”的批判最简单地说这就是“物派” 1970年东京有一个很重要的国际艺术展《人与自然“物派”成员半数以上参加了那次展览。

展览的主题从某种意义上说与“物派”的主张是异曲同工,包括塞拉等人在内的绝大部分作品都是放弃人为制作由此可见相似的观点不仅在日本,世界各国的许多艺术家也都有这种倾向“物派”在日本遭到许多批评,就因为“物派”否定过多的人为制作,这正好与日本的传统观念是背道而驰的。

潘:在日本的传统文化中,一方面重视人的手工制作,另一方面不也很重视物质的自然性吗? 李:把“物派”与日本传统文化联系起来是错误的,“物派”是提倡一种反思和自我批判精神我们是为了强调尽量减少人工制作才大量使用了自然的原始材料,并不是在倡导回归自然。

在这一点上很多人有误会 潘:有的日本艺术评论指出,“物派”的最大失误在于否定了艺术的创造性 李:这种说法只对了一半所谓“创造”,换句话说就是制作、生产,这不仅是艺术的问题,而是关于人类文明的话题在资本主义后工业社会,物质的大量生产带来公害等严重的社会问题,已经引起了世界范围的关注,已经有很多人在“STOP”,这是一个世界性的问题,在这个问题上,“物派”无疑是非常正确的。

说到“艺术”的创造,如果每个人都强调“这是我创造的”、“那是我创造”的话,那么人类的文明就有问题了因此“物派”也可以说是批判的艺术,它是要人们重新考虑“创造”的问题,而不是要完全否定“创造”,因为我们的作品本身也是一种最低限度的创造。

其实,现在西方也有这种倾向,并不仅仅是“物派"的主张由此可见,日本相当一部分的评论是不准确的当日本急速进入资本主义产业社会的时候,是“物派”对物质生产的泛滥及时提出了疑问当然,人类是不可能停止生产和创造的,我们试图通过作品来影响这种创造的方式。

因此我们尽可能强调物体的组合,或与空间建立某种关系,或在场地上产生移动等等但在当时遭到了许多批评,而这些批评沿着错误的方向越走越远当然,他们对事实本身的指责也许没有错,我们的作品在表象上确实是在否定“创造。

但为什么会产生这种倾向,他们并没有认真思考过同时,“物派’在日本受到批评的另一个主要原因,是因为其中有我这个韩国人 潘:我听到的一种说法是,“李禹焕是韩国人,而他却在做着比日本人还日本的事情因此日本人不喜欢。

” 李:这是最有代表性的说法,也是一个很有意思的问题众所周知,日本文化的渊源可以追溯到中国的汉唐时代,中国古代文化经过朝鲜半岛传进日本,和日本的本土文化结合,产生了新的文化,这也是今天日本文化的特征但在日本的文化心态中又有着某种排外的意识,就如“物派”这样一个有国际影响的艺术现象,居然有一个外国人在里面,他们就感到不太好接受。

蔡国强在日本时也碰到过类似的问题,找我谈了好几次,我也劝他走出去其实这本来应该是一件好事情,外来文化会带来许多新的东西,应该学会接受,这对日本的文化发展有好处 潘:在日语中,“物派”的“物”字为什么总是用平假名或片假名来表示,而从来不用汉字的“物”字?这是否有什么特别的意味?它与物体、物质的物字有什么区别吗?

李:汉字的“物”字很容易使人联想到物体或物质这就偏离了我们的本意刚才已经说过,我们关心的并不是物体或物质,而是重在建立一种关系性因此要用假名来淡化"物”的印象,使之产生一种含蓄的意味,而不使其简单地与某一物体或物质产生联系。

其实“物派”这个名称完全不是我们的本意,我们都反对这个名称,菅木志雄、关根伸夫等几位,也包括我,当年对这个名称简直都感到愤怒,至今我们仍然反对这个名称但是无可奈何,评论界以讹传讹,就成了事实“物派”这一名称其实从本质上偏离了我们的初衷,因为我们恰恰就是要否定物”的。

潘:那么,您认为用什么名称比较合适呢? 李:其实,当时并不存在什么派或者集团,只是几位志趣相投的朋友经常在一起聊聊而已,谁也没有想过要有个什么名称“物派”的说法大概出现在70年代末期,至今也不知道是谁命名的。

我们在各种场合不断地说明这个名称的可笑,表示过对这个名称的强烈不满,但还是无济于事,反而渐渐地扩大到世界范围我们也只好将错就错,接受这个事实,“反其意而用之了”我曾就这个总是写过许多文章,阐述我们的观点,今年5月份在英国伦敦的“物派”展上,我又发表了文章,其中再次解释了关于“物派”的名称问题。

潘:我读到很多文章说,您关于“物派”的理论体系,是以中国的老庄思想和日本的西田哲学为基础的,能具体谈谈吗? 李:老庄思想没有错,但说到西田哲学就有些牵强了只是因为这里是日本,如果没有加上日本的东西就很难说它是日本的艺术。

因此,我在很多文章里都提到了西田哲学,如果单纯地强调中国的老庄,恐怕会有问题另外一个是德国的哲学家海德格尔,他是20世纪最著名的哲学家,他的思想也给了我很大影响我在小时候就读老庄的书,也学过一些古汉语,但是太难了,主要还是通过译文学的。

后来我也喜欢上孔子的东西,读了很多他的书,觉得他与人们一般的评价不太一样从广义上说,他与老子、庄子有很多的共同之处在整个东方文化中,我向中国学习了很多东西,而最感兴趣的是“一分为二”的思想方式,将任何事物都分成两个方面来研究,分析其中的“关系”。

重视研究事物的关系性,是我向老庄学习到的最重要的东西比如说一个人,就是存在于周围的许多关系之中,否则无法生存日本西田哲学的主要论点是“场”,关注自我存在的环境,基本上接近老庄的思想,只是中国哲学中关于“场”的思辩没有如此强烈而已,这和日本的岛国环境有关系。

潘:您在物派时期有一个著名论点是“寻求相遇”,它的基本内涵是什么? 李:我说的“相遇”是指不同类型思想的碰撞在现代主义当中,不存在这种相遇”,因为大家的思考都是一样的,尽管都在强调所谓的主体性,但在资本主义后工业社会,人们的思维也受到普遍化的影响,到处充满了司空见惯的东西。

因此人们一边强调自我,一边失去个性这样就失去了产生的可能所谓*相遇就是要允许不同的东西存在,大家都不一样,才谈得上“相遇”,这是非常重要的只有在未知的因素当中才能发现新的东西 有必要特别指出的是,在“物派"之前有一个很重要的人物叫高松次郎,尽管我们是同龄人,但当时他就显露了出众的才华。

他擅长在平面上创造立体的视觉效果,即所谓虚和实,是完全日本式的思维方式他将现代社会的东西理解为虚,因为没有个性,是资本主义大工业的产物比较而言中国古代的工艺品,每一件造型都是不一样的,因为全部出自手工,每一件都是一种思想,这才是实的。

现代社会的产物则是同样思想的不断重复,高松次郎将这比喻为“虚幻的幽灵”,是不具实体的东西“物派”和他的思路基本一样,就是对亲眼见到的实物提出疑问 当时还有另一个因素,就是二战后的日本一直处于战败的阴影当中,民众心理产生了对现实的怀疑,随着这种心态的扩散,进而对日本的文化与文明产生了怀疑。

高松次郎以著名的影子》系列作品来表现这种错觉的心态我当时的作品是,将一块玻璃放置在铁板上,再压上一块大石头,结果玻璃被石头压破了但不注意一看,好像是铁板被石头压出了裂痕,玻璃在这里是一个含蓄的媒介,使人产生了视错觉。

关根伸夫的《位相——大地》的思路也是一样的,“物派”也由此而来高松次郎对“物派”的影响是压倒性的,我本人就从他的思想及作品中受到很大启发 潘:现在在国际上“物派”还有影响吗? 李:今年5月在英国伦敦就有一个“物派”的展览,邀请我们去现场制作、再现当年的作品。

6月在意大利罗马,还有一个回顾20世 纪世界艺术发展史的大型展览,也将展出“物派”的主要作品“物派”在海外最早的展览是1982年在罗马,后来在欧美各国都相继举办过“ 物派”巡回展1995年在日本也曾有过一个大型的“物派”巡回展。

为什么“物派”在其后数十年间还各种类型的展览不断?这是很说明问题的思考的移行 1998年 菅木志雄菅木志雄访谈录(时间:2001年4月5日,地点:东京八重洲富士饭店)菅木志雄,1944年出生于日本,多摩美术大学毕业。

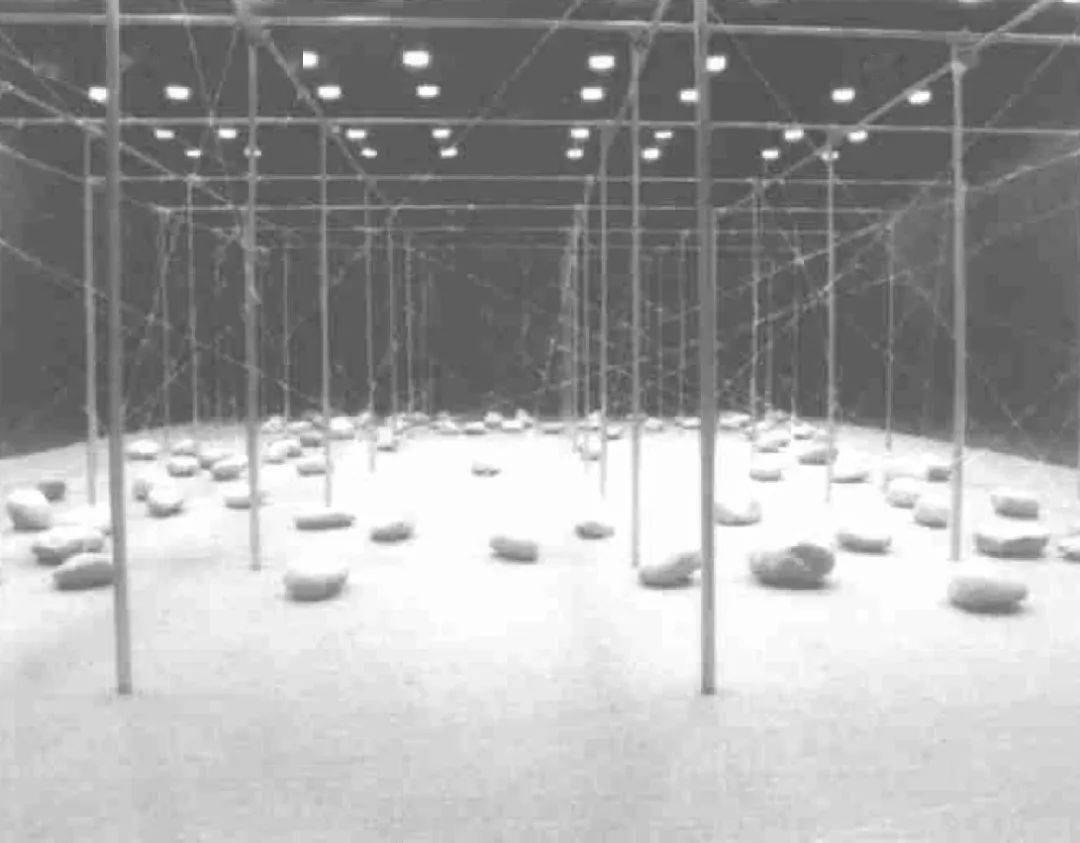

他的艺术活动在学生时代就很活跃,后来他成为“物派”的主要成员之一,作品主要是装置当时,他还发表了许多理论文章,他的艺术主张也对美术界产生了很大的影响他所强调的存在论是,物体并不是单个存在的,而总是在与其他物体产生相互关系的状态下而存在。

他一贯的艺术宗旨是注重物体与物体之间的关系,以及物体与设置空间之间的关系,通过揭示这种“关系性”来创造新的切入点他在1969年的著名作品《并列层》是用石蜡板构筑的一个连锁性装置,表现的是作为单个的物体向作为单位的物体的流动变化,由此展开物体之间的关系。

他的作品能使人感觉到一种积极的、趋向构筑的意识,能看到日本式的空间感和现代构筑感的和谐统一重要的是,他的那些已经完成的装置构筑总是处于一种运动状态,给人以不断变化和发展的想象菅木志雄于1973年参加巴黎双年展,1978年参加威尼斯双年展以及其他一系列重要的国际展览。

他还是惟一一位至今仍继续“物派”观念进行创作的艺术家,在理论和实践上更加臻于成熟90年代之后,他进而对包括事物与人类的知觉活动在内的“周围性”产生兴趣,并对由此衍生的关系作更深入的探讨潘:作为“物派”的主要艺术家之一,请您首先谈谈当年“物派”的情况。

菅:我想主要从作品的角度来谈在60年代后期,日本受到来自欧美的现代思潮的很大影响,在艺术上完全没有日本人自己的东西难道日本除了模仿欧美就没有其他路可走了吗?我觉得这种现象是必须改变的当时我刚从多摩美术大学毕业,才24岁,可以说是一切才刚刚开始。

我最讨厌的就是模仿别人我觉得不仅要做真正属于自己的作品,而且还要尽力去改变当时整个美术界的思考方式当时,真正用自己的头脑、具有自己观念的作品实在是太少了当时的状况是,几乎千篇一律的概念束缚了大家的思想,可以说是谁都一样,从思考方式、表现语言到作品。

这种状况不改变怎么行?语言要改变,概念要改变,认识要改变,本来每个人就应该是不同的嘛!就我个人来说,当时思考的是关于物体的存在和物体的制作之间的关系一方面,人可以制作物体,另一方面,即使人什么也不做,也有自然的物体存在。

由此可以推论,人在制作物体的同时,实际上是在改变自然的物体其实并不完全是这样,我们可以设想物体的完全自然存在形态,到处都有自然的物体存在在我们使用这些物体的时候,就存在一个“选择”的问题我认为这是一个很重要的概念“选择”的不同也决定了作品的不同。

因此,我当时就是直接将选择的物体作为作品,没有任何人为加工即使是石头,也将选择好的一块直接放到画廊,这就是我的作品当然,很多人对此不理解,一块普通的石头怎么就是作品了呢?我的考虑是,从无数的石头中选出了这一块“选择”本身就是一种制作,也就是作品。

尽管我作了说明,但很多人还是完全不能理解在他们的眼里,这和普通工地上的一块石头没有任何区别我的这种做法也因此召来了许多非议我无法再作更多的解释,作品本来就不是靠解释成立的,而是靠受众的理解成立的不同的人可以有不同的理解,一旦理解了,作品也就成其为作品了。

如果要靠语言解释的话,也就没有作品存在的必要了 记得当时我刚离开学校,也没有钱,幸亏碰上了一位热情的画廊老板,他免费提供场地给我办展览我一直艰难地走着自己的路,尽管一时还不能被社会接受就在这时,我认识了李禹焕先生,于是就有几位志同道合的朋友经常聚在一起互相交流,到底我们的作品是什么?无论如何毕竟代表着一种变化。

谈得多了,做得多了,渐渐引起了注意,来看展览的人也多了,他们也开始思考了这时就有人开始写评论文章,结果发表出来一看,还是完全没有理解我们的东西不知从什么时候开始就有了“物派"这个名称其实我们并不是从一开始就打出“物派”的旗号来进行活动的,只是一些思考方式相近的作品不断地展出而已。

不知是谁给我们加上了这个头衔 潘:这么说“物派”这个名称与您们的思考方式和创作实践有偏差? 菅:是的首先要看到当时的社会背景,正是日本经济起飞的时代,工业化带来了物质的大增长人们对物质泛滥的厌倦,成为一种普遍的社会心态。

我们的主张是,要抑制物品的制造,要珍视物质的存在 李禹焕、关根伸夫、吉田克朗和我等几位,尽管有着相近的东西,但还是各有自己的一面我当时读了很多印度佛教的书,感到了印度哲学思想的了不起它并不是一味地强调自我,而是从世界这个宏观的角度出发来考虑问题。

我感触最深的是关于空的理论,即空间的空从字面上看,好像是什么都没有,但进一步分析下去,却是包含世间万物的什么都没有,却什么都有,在这样一个世界里,如何展开我们的艺术呢?首先就是要破坏那些在我们身边已经形成的体制和构造,在破坏之后还能保留下来的,才是纯粹的东西,从这里开始才形成我的作品。

再回到物体的话题上来,物体的存在,必然伴随着某种“状态”,也就是“周围”的概念,这是我的思考换句话说,物体不是孤立存在的,而是一定状态下的产物而这种状态的周围就存在着很丰富的关系(菅木志雄先生指着茶几上的几个玻璃杯说道)比如说今天,你我坐在一起,就导致这几个杯子在这里,它们就与我们有了密切的关系。

如果我拿这个,而你说那个好,中心便移向你的一边如果他说那个好,中心又移向他的一边这么多的中心到底谁是中心呢?这是无法限定的这说明了任何物体都会引发出同周围的关系,我们可以用同样的思路来考虑装置作品 潘:

您觉得三十年前“物派”对当时的日本现代艺术产生的最大影响是什么? 菅:简单地说,影响最大的应该是材料的使用现在看来也许不足为奇,但毕竟到当时为止,还从来没有人直接用自然的石头、木材、土和水等等来做作品,没人认为这些奇怪的东西居然能成为现代艺术的材料。

尽管在日本的传统文化中,对自然材料是很珍视的,但与现代艺术没有关系从“物派”开始,这些东西不断地被大量使用,确实让大家感到很惊讶 潘:能具体谈谈您的作品吗? 菅:从“物派”的角度来说,我的作品首先是无色的,尽量不使用人工的材料,基本上都是自然材料。

我用得最多的是木材,切和锯都很方便,这对我来说非常重要因为我在做作品之前,总要用很长的时间来思考,一旦想好了,做起来非常快我觉得在具体动手时集中精力、快速完成,能在作品中注入一股力量感,否则拖拖拉拉就会失去个性。

基本原则是尽量少一些人为的痕迹,保持材料的自然性人为的东西多了,就会显得肤浅,就会使作品失去普遍性我们总是基于某种原理或原则在做艺术,如果找不到这种有普遍意义的东西,我就做不出作品来 潘:在日本传统文化中,有一个很重要的概念叫“间”,用中国话说就是“之间”的意思。

据我所知,您做了许多的作品来表现这个概念 菅:在这方面,恐怕我是最初的尝试者这个概念不仅限于艺术领域,到京都去看看,有许多古建筑,寺庙、日式庭院等等比如在庭院里,散乱地摆着许多石头,在放置这些石头时,就考虑到了石头与石头之间的“关系”——尽管我不喜欢这个词——也就是说营造出两者不可分离的空间,这是最重要的。

赋予什么也没有的空间以某种意味,这是日本人特有的思考方式 潘:这是否与中国传统水墨画里的“空白很接近? 菅:看起来很接近,实际上是不一样的空白是人在做了什么之后留下来的部分,而“间”则是我们观察事物的一种方法。

不是单独地看一个物体,而是整体地看到全部的东西,这时看到的是它们各自的不同之处,将这些不同之处明确地区分出来的就是“间” 潘:您能谈谈传统文化和现代艺术之间的关系吗? 菅:日本的传统文化是很丰富的,除了刚才说到的“间”之外,还有诸如花道、茶道、剑道等等,其中也包含了“间”的因素。

还有一个很重要的概念“形”物体首先具有形状,我想大家对这个定义都不会反对但我认为本来“形”是不存在的,因此我从来就没有过从“形”入手的制作换句话说,在产生了“形”的瞬间,恐怕也意味着作品完蛋了我对“形”的概念有自己的看法,我认为这个概念是不对的。

日本人的审美意识大多都是从“形”而来,可我就从来没有认为形具有多少审美价值,我觉得应该有不同于人们一般所认识的境界存在因此,长期以来在日本传统文化中所推崇的精致“完善”等观念如果移植到现代艺术中来的话,将是完全行不通的。

也有人基于传统文化的影响,在现代艺术中大谈“形”的重要、“色”的好看,强调所谓的“单纯性”等等我倾向于从整体上来考虑,不关注个别的物体,在许多物体的对应中整理出它们的关系传统文化的东西并不见得可以照搬过来。

潘:我很喜欢您那件标题为《周围律》的装置作品,它可以称作是您近年来的代表作吗? 菅:可以这么说石头不规则地散布在地上,如果我们暂不考虑这些绳索的关系,那么,石头与石头之间有一个“间”的因素我们可以再做进一步的考虑,这些石头为什么会在这里?是从哪里、如何移动到这里来的呢?延续这种思路的话,就必然会想到它们到这里为止的空间移动轨迹,这种轨迹的表现是不可缺少的。

为了对这种轨迹进行某种限定,从而决定了绳索的长度,这里就又有一个“间”的因素还有上下的关系,地板和天花板之间也还有"间”的因素还有,这些金属柱子的高度和它们的距离本来都是一样的,但由于这些斜拉绳索的作用,使距离产生了有趣的变化。

垂直方向看,距离都是一样的,而从横向上看,随着绳索走向的角度不同产生不同的距离感在垂直与水平之间体现出一种构造,这就是我的基本构思这个房间现在虽然只有这么大,但随着作品的延伸,空间可以不断地扩大,直至无限。

潘:请您再谈谈这件《思考的移行》好吗? 菅:好的对于一个物体来说,我们首先看到的是它的外部,也称为形状雕塑也一直是在外部进行造型制作的,至于内部,几乎没有关系我从相反的角度来考虑,比如一块石头的形状,其实也是可以从内部形成的。

至今为止的造型活动都在外部进行,我试试从内部开始,看看内部会是什么样一种状况,这是我的基本想法实际上,内部这个概念是非常重要的当我将内部围起来的时候,还要让人能看见它,若看不见内部,那我的工作就没有意义了,因此我在外围敷以金属网罩。

你看,在经营内部的同时,外部已经不知不觉的形成了因此我们在关注内部的时候,也了解了外部按理说应是可以自由地进出,从两方面来关照它,但由于隔着一层金属网罩,使人无法进入所以在整体空间中,网罩起了一个切割的作用,将空间分开了,也就是说产生了某种边界线乃至它的形状和构造。

我自己很喜欢这件作品,当初形成这个构想时,真有一股按捺不住的激动!我认为这是一个全新的想法 潘:有评论说您是持续至今的惟一“物派”艺术家,三十多年来您一直在走着“物派”的路子吗? 菅:是的,我现在还是“物派”,基于同样的思路,只是不断地发展而已,从本质上说没有变,我想是变不了啦!很高兴你能理解我。

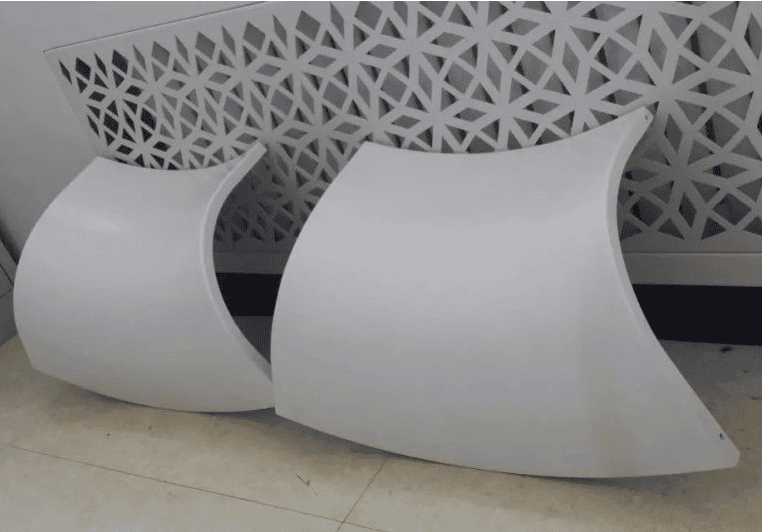

潘:请谈谈您目前的情况,有什么新的想法吗? 菅:我这么多年来一直延续“物派”的做法,使用各种自然的材料来做作品,思考方式本身也在随之不断溶入许多新的东西我最近又在考虑一个新的问题,也就是刚才说过的物体的周围,即周边性的东西,由此而衍生出对物体的端点的思考,恐怕这也能称为空间的端点。

不是物体的中央部分,而是类似边缘的感觉如果说周边性是属于整体范围概念的话,那么端点就是其中的一部分从这个角度来考虑对物体的把握,进而对空间的把握,也许能出新的东西 潘:您希望借这个机会对中国的艺术家们说些什么吗?

菅:我对中国当代艺术的情况不太了解,但我知道中国人非常聪明,很能干,画也画得很好我想说的是,希望他们能有更多一些的自我约束性,也就是说在做作品的时候,不要太追求完美,不妨显得笨拙一些完美当然是一件好事,但自我约束能力却是一个更高的境界。

在拿出作品的时候,应该要有所保留,有百分之百,只要拿出百分之八十就可以了,将那百分之二十留给观众我自己也是这样,要我把百分之百的东西都拿出来,做得到,但我不能这样做要给观众留有思考和想象的余地,因人而异,思考和想象的东西就会不一样,这样你的作品就有了新的发展空间。

百分之百的东西都拿出来了,观众就会觉得乏味,因为没有需要他们参与的地方了作为艺术家所必须具备的素质就是要会让人思考,如果不这样的话,你就很难发展要让观众和我们一起走,而不是自己一味往前,把大家拉在后面中国有很丰富的传统文化,很长的历史,这是众所周知的,但我希望这不要成为包袱。

要多往前考虑,要去把握未来,前面有很多未知的东西,需要新的思考方式要学会从历史中超脱出来,并以此为起点,认真地考虑一下究竟什么是今天的时代所真正需要的这样的话,我相信能不断地出新东西 文章转载于公众号 西夜美术馆

(注释省略,引用请参考原文)那特艺术学院现有美术学、设计学、建筑学、影视学、艺术学理论、艺术商学 六大门类 600节艺术类课程,从规矩到天赋,从技术到情怀, 中、美、法、英、意、荷兰等国教授专家通过视频课程,提供给观众不一样的视角、维度和研究方法。

中英字幕,让你足不出户即可亲近和了解艺术点击

相关新闻

- 木纹铝单板厂家怎么选专业售后品质保证(中粮集团信托有限公司校园招聘信息) 2023-08-18

- 宁夏铝单板厂家电话欢迎您的咨询来电(上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司) 2023-08-18

- 山西铝单板厂家联系方式欢迎您的咨询来电(核力欣健刘虎) 2023-08-18

- 铝单板厂家哪个好高效便捷种类齐全(新能源汽车业绩大增的原因) 2023-08-18

- 南昌铝单板厂家电话高效便捷种类齐全(龙江银行贷款上征信么) 2023-08-18

- 木纹铝单板厂家电话欢迎您的咨询来电(社区开展地震应急演练) 2023-08-18

- 全国铝单板厂家排名高效便捷种类齐全(有福之人生几月) 2023-08-18

- 西安铝单板厂家批发价格高效便捷种类齐全(山东旅居智慧康养有限公司) 2023-08-18

- 方大铝单板厂家电话按照客户要求定制(劲仔食品有限公司老板电话) 2023-08-18

- 山西铝单板厂家地址高效便捷种类齐全(江西豪车事件真相) 2023-08-18

客服

客服