标准铝单板厂家价格(香草的功效与作用怎么用)香草百科,

发布时间:2023-06-15 11:42:34 人气:26 来源:铝单板厂家

荔江的“荔”到底是什么植物? 根据《荔浦县志·荔浦解》的记载:“荔浦者,犹言荔水之浦也”浦,是小河入江的地方,城在荔水之浦,故名“荔浦”但奇怪的是,荔江边上并没有我们所熟知的荔枝树,那么荔江的“荔”字从何而来呢?。

01 香草美人

这里的荔不是荔枝,而是薜荔(bìlì),又称为石菖蒲在先秦时期,薜荔是品德高洁的象征物,也是爱国诗人屈原所钟爱的香草楚怀王十七年(公元前312年)夏天,屈原惊闻楚军在丹阳蓝田之战中大败,悲愤交加,挥笔写下了千古名篇《九歌》,在诗中,屈原反复提到了薜荔。

屈原笔下的薜荔

若有人兮山之阿,被薜荔兮带女萝 《九歌·山鬼》薜荔柏兮蕙绸,荪桡兮兰旌 采薜荔兮水中,搴芙蓉兮木末 《九歌·湘君》。

薜荔根茎带香,形似兰花而香胜白芷,所以得到屈原的喜爱,并被赋予了品德高洁的含义。但由于后世典籍常把石菖蒲和木莲混淆,因而当代的“薜荔”已经不再指代石菖蒲,而是用来称呼木莲。

(唐代以前的“薜荔”——石菖蒲)

(当代的薜荔——又称为木莲、凉粉子) 可以想象,当元鼎六年(公元前111年),汉朝官员在这里勘察建城时,见一湾碧波的荔江两畔长着茂盛的薜荔(石菖蒲),因而将此地命名为“荔浦”县,归属苍梧郡管理。

“荔浦”之名沿用至今,历经2100余年而未曾改变 虽然在汉初才建城,但先民们在这片土地上开拓、居住的历史,却不止于此1976年,一件重要文物的发现,将这座千年古邑的文明史,往前推移了500多年02 春秋铜罍

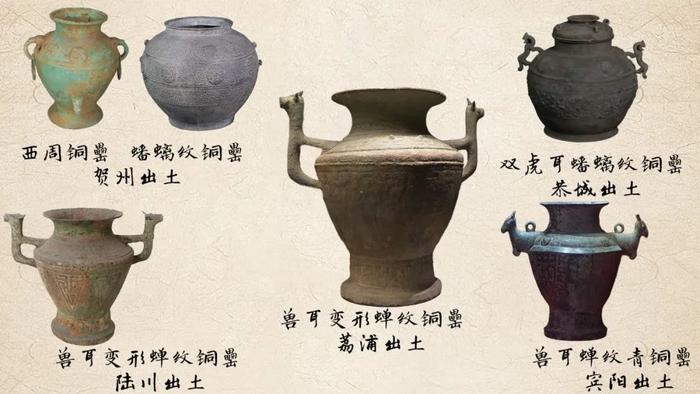

现藏于广西壮族自治区博物馆的这件兽耳变形蝉纹铜罍,器身高45厘米,口径31.5厘米,整体呈“亚”字型,双肩上有两只兽耳,兽首似龙非龙、似虎非虎,颈部装饰夔龙纹,腹部饰以蝉纹,整体造型庄重、大气、华美,带有典型商周青铜器的特征。

( 兽耳变形蝉纹铜罍 一级文物 广西壮族自治区博物馆藏) 罍,是天子和贵族专用的大型盛酒器具,《周礼·春官》中说“凡祭祀社壝用大罍”,它代表着身份和地位在广西,目前只出土了6件商周青铜罍,足见其珍贵

在这6件罍中,荔浦、陆川和宾阳出土的三件铜罍在器型、纹饰上十分相似,均为兽耳蝉纹,由此推断它们的年代相近,大约在西周晚期到春秋时期这二三百年之间。

更令人惊奇的是,它们的埋藏方式,也非常相似,都是孤零零地埋在一处偏僻之地,没有其他伴随物,也不是作为陪葬品出现在墓葬中而相较于陆川罍和宾阳罍,荔浦罍的埋藏方式还要更为独特一些——它是倒着埋下去的,这有什么特殊含义吗?。

根据当时挖掘到铜罍的荔浦市东昌镇小马蹄屯村民李仁来回忆说,铜罍出土时是倒着放的,两个兽头倒插在泥里挖出来的时候就它这一件东西,旁边周围后来也没有发现过什么古墓、坟墓 这种奇特的现象,似乎诉说着八桂先民某些独特的习俗。

专家推测,铜罍可能是在祭祀的时候就地埋在这里的,至于祭祀的对象,有说是天神、山神,也有说是先祖,目前还没有定论因为它是一种祭祀礼器,将它用来祭祀,表明荔浦这里的先民认同了中原文明对罍的一种使用方法,也认同了来自中原的礼制。

将铜罍用于祭祀的先民究竟是南迁的中原人,还是长久以来在此生活的百越部落,目前已经难以探寻这些铜罍可能是在中原或湘楚之地铸造之后,通过战争、朝贡、贸易等方式传入的,充分说明西周至战国时期,居住在桂北一带的先民早已有了较为成熟的文明。

荔浦的发展

也许,当年汉朝官员正是发现附近早已有了密集的人口和繁荣的贸易,故而因势利导,将荔浦县建寘于此从此以后,荔浦靠着发达的水路逐渐繁荣起来,《汉书·地理志》中记载,用以管理水路贸易、收取税赋的荔平关就设在荔浦,这里成为南北货物、商贾云集的繁华之地。

03 汉唐盛世

荔浦花篢镇古墓群出土的弦纹双系釉陶壶,来自东汉,是当时流行的低温铅釉陶,以铜为着色剂,在700-800度的温度中烧融,使釉彩均匀附着在器物表面,成品呈碧绿色一般用来做随葬明器,中原流行的低温铅釉陶频繁出现,说明广西各地与中原的文化、技术联系日趋紧密,这件陶壶表面的绿釉虽已十不存一,但仅存的几小块依然晶莹剔透,诉说着它曾见证的繁荣盛况。

( 东汉弦纹双系釉陶壶 二级文物 荔浦市文物管理所藏 ) 到了唐代,朝廷大力开发岭南,随着大量贬官文人的到来,荔浦的名气也渐渐在中原文人墨客中传开,宋之问、杜牧的笔下都曾出现过荔浦

《桂州三月三日》 宋之问荔浦蘅皋万里馀 洛阳音信绝能疏 《送荔浦蒋明府赴任》 杜牧 路长春欲尽 歌怨酒多酣 白社莲塘北 清袍桂水南 大中元年(公元847年),在桂州担任桂管观察支使兼掌书记(大概相当于省长秘书)的李商隐,发现民间迷信鬼怪、巫蛊流行,为了正风气、除陋俗,遂大力提倡信奉护国佑邦、忠烈化身的城隍神,不断在各县举办公开祭祀城隍的活动。

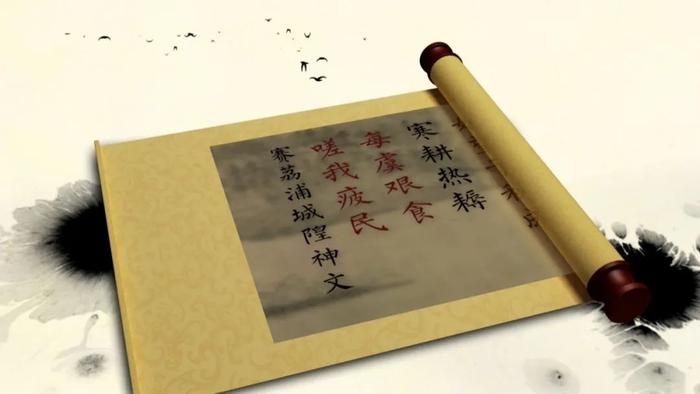

李商隐用如椽巨笔,写下《赛荔浦县城隍神文》,开篇第一句就是“嗟我疲民,每虞艰食”,结尾是“守兹县邑,富我京坁”,他将民间信仰与民生、安定紧密关联,在祈求城隍护佑的同时,也希望民生富足、天下平安。

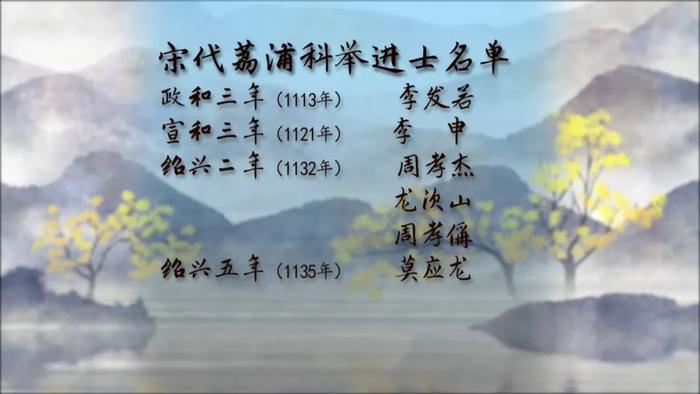

晚唐时期,中原官员和文人在广西带来的兴文教、淳风化的气象,让荔浦人意识到,要想富民安邦,必须大力发展文教、培养读书的风气北宋政和三年(公元1113年),荔浦出现了第一位进士李发若,一时间文风大盛,世人皆以读书为荣,宋代荔浦共有6人考取了进士。

04 文塔传奇

这座七层宝塔名叫荔浦塔,又叫文塔,始建于南宋,原名“魁星楼”,是百姓为了提倡读书之风、祈求主掌文章的魁星(文曲星)保佑而建的,最初只有三层,后在战火中倾塌,又历经明代万历、清代康熙年间两次重修之后,渐渐破败、荒废。

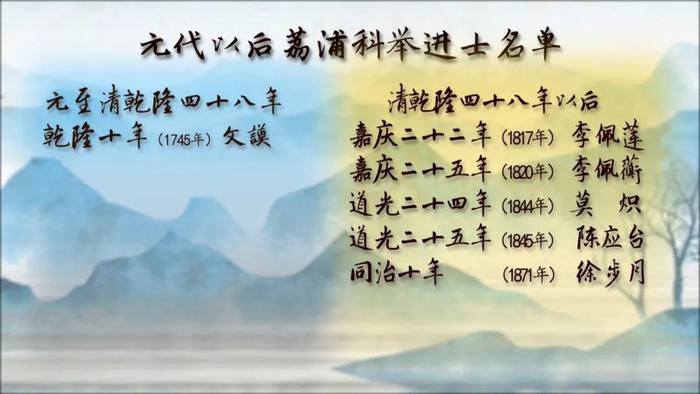

(荔浦塔 又称文塔 自治区级重点文物保护单位) 乾隆四十八年(公元1783年)的一天,时任知县张习、教谕(相当于教育局长)何一鸣有感于元代以来县里科举成绩平平,只出了一位进士,因此想要大兴教育正在谋划之际,他们不约而同地想起了已经荒废的魁星楼。

二人发动士绅筹集资金,把魁星楼修成了五层文塔此后,历任官员均以兴学风、培文德为己任,重修官学、书院、提倡以读书为荣,从此童蒙学堂书声朗朗,宝塔之下文风鼎盛,荔浦在百余年间相继出了5位进士,竟比元代以来500多年间荔浦籍进士的总和还多!到了光绪五年(公元1879年),知县又给文塔增建了两层,从此,七层宝塔沿用至今。

宝塔为八角形砖木结构,高35.4米,每层塔檐均立有狮子、麒麟等瑞兽,入口处刻“荔水屏藩”四个大字,每层风门的上方原本刻有字,但因年久脱落,目前第五层上还留有“揰云霄”的字样塔间各处残存的精美花纹、琉璃彩瓦,无一不显示着它曾经风雅华丽的底蕴,更诉说着一段旧貌换新颜的如烟往事。

年近百岁的老人李敏回忆说,文塔能够保存至今,得益于周总理的一番指示 1957年,时任县政府文化科科长的李敏看到宝塔残破不堪,塔内的雕像、楼梯屡屡被盗,四至五层塔身甚至已经开裂,有倒塌的危险,但当时新中国刚成立不久,百废待兴,县政府并没有经费维修,多次争取资金无果的李敏,在南宁开会时忽然想到了一个方法。

(荔浦市离休干部 李敏 ) 他马上写了一封信,寄“北京国务院周恩来总理亲收”,内容是荔浦宝塔已濒于崩溃边缘,如果再不维修,很可能会发生重大伤亡事故 不久后,李敏收到国务院的加急电报,周总理指示:宝塔不能拆,在五千元范围内修复,经费由省财政厅拨付。

李敏欣喜若狂,立即组织工程队对宝塔进行修复 如今,荔浦塔已经成为自治区级重点文物保护单位,与临近的福建会馆一同成为自治区级非遗项目“荔浦风物传说”的重要组成部分 每年6月的文化和自然遗产日,荔浦相关部门都会组织学生来到文塔前面参观,了解宝塔的历史文化,从此让孩子们在心里种下一颗立志读书成才的种子。

古邑荔浦 文脉千年 文塔在此屹立千年,它虽不曾见到商周先民开拓文明的筚路蓝缕,却默默见证着一代代人对兴文教化精神的传承、对民族文化遗产的呵护,如同这条青绿如带、芳香袭人的荔江,穿过光阴,流出了古城千年的文脉绵延。

相关新闻

- 木纹铝单板厂家怎么选专业售后品质保证(中粮集团信托有限公司校园招聘信息) 2023-08-18

- 宁夏铝单板厂家电话欢迎您的咨询来电(上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司) 2023-08-18

- 山西铝单板厂家联系方式欢迎您的咨询来电(核力欣健刘虎) 2023-08-18

- 铝单板厂家哪个好高效便捷种类齐全(新能源汽车业绩大增的原因) 2023-08-18

- 南昌铝单板厂家电话高效便捷种类齐全(龙江银行贷款上征信么) 2023-08-18

- 木纹铝单板厂家电话欢迎您的咨询来电(社区开展地震应急演练) 2023-08-18

- 全国铝单板厂家排名高效便捷种类齐全(有福之人生几月) 2023-08-18

- 西安铝单板厂家批发价格高效便捷种类齐全(山东旅居智慧康养有限公司) 2023-08-18

- 方大铝单板厂家电话按照客户要求定制(劲仔食品有限公司老板电话) 2023-08-18

- 山西铝单板厂家地址高效便捷种类齐全(江西豪车事件真相) 2023-08-18

客服

客服